佛陀证悟后第七天为何不立即说法?释迦牟尼的回答令人深思

在菩提树下证得正觉后的第七天,世尊静默不语。梵天、帝释天等诸天神纷纷前来探问:"为何不立即说法?"这个问题看似简单,背后却蕴藏着深邃的智慧。佛陀的沉默,是对众生的慈悲,还是另有深意?这个问题,引发了两千多年来无数修行人的思考。

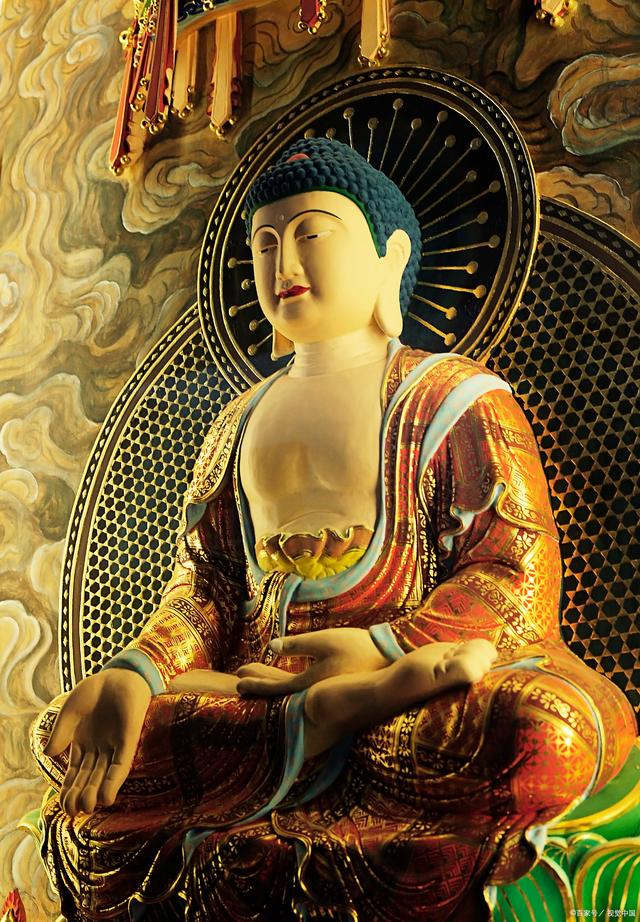

菩提伽耶的清晨,万物初醒。菩提树下,悉达多太子已经端坐七日,周身散发着柔和的光芒。这一刻,天地俱寂,连飞鸟也不敢轻易打扰这份宁静。

"世尊已经证得无上正等正觉,为何还不为众生说法?"梵天帝释内心暗自思忖。作为护法天神,他们深知众生苦难,渴望能有明师指引。

就在这时,一位年轻的天神忍不住开口问道:"尊者,您已经获得了无上智慧,为何不马上向众生宣说佛法?众生沉沦苦海,正需要您的指引啊。"

佛陀缓缓睁开双眼,目光中充满慈悲。他看着眼前的天神,脸上浮现出一丝微笑:"你们可知道,在我证悟的那一刻,看到了什么?"

天神们屏息静气,等待着佛陀的开示。

"我看到了一座花园,园中有许多不同的莲花。有的已经绽放,有的含苞待放,有的还深藏在水下的淤泥之中。就像这些莲花一样,众生的根器也各不相同。"

"可是世尊,"另一位天神急切地说道:"即便如此,您的教导也能让众生获益啊。就像阳光普照,每朵莲花都能得到滋养。"

佛陀点点头:"你说得对。但是你可曾见过农夫在种子刚刚播下的时候,就期待它立刻开花结果?"

天神们沉默了。

佛陀继续说道:"我观察到,有些众生如同淤泥中的莲花,需要漫长的时间才能浮出水面。有些众生如同莲花含苞,只需要一点阳光就能绽放。还有些众生,已经做好了接受教法的准备。"

"那世尊为何不先度化那些已经准备好的众生呢?"一位年长的天神问道。

佛陀的目光变得深邃:"在证悟之后,我看到了一个牧童。他在河边放牧,看到一群小鸟在河中央的沙洲上嬉戏。这个牧童想要过去看个究竟,但他不知道河水的深浅。你们觉得,他该怎么做?"

天神们思考片刻,一位天神答道:"应该先试探水深,找到安全的路径。"

佛陀微笑着说:"正是如此。说法度人,也需要找到合适的方法。贸然说法,反而可能让众生产生困惑。就像那个牧童,如果不了解河水深浅就贸然前行,不仅看不到小鸟,还可能陷入危险。"

话音刚落,远处传来阵阵梵音。天神们知道,这是诸佛护法的示现。

就在这时,佛陀的神情突然变得异常庄严。他说道:"我还看到了更重要的东西,这也是我没有立即说法的关键原因..."

"我看到了众生的习气。"佛陀的声音充满智慧,"众生长期被无明所覆,就像被蒙上了厚厚的尘埃。若要说法,不仅要考虑说什么,更要思考如何说。"

佛陀接着讲述了他在证悟时所见的景象:"我看到一位老师教导学生识字。他并没有一次性教授所有文字,而是从简单到复杂,循序渐进。这让我想到,佛法的传授也应该如此。"

"众生就像不同的器皿,有的如玉器,一碰就碎;有的如铜器,经得起锤炼;有的如泥器,需要温火慢烧。对不同的器皿,要用不同的方法来对待。这就是我需要思考的。"

佛陀进一步解释道:"有些众生执着于我见,若直接说无我,他们会生起恐惧;有些众生沉迷于享乐,若遽然说苦,他们会生起厌离;有些众生深陷邪见,若骤然说空,他们会落入断灭。因此,说法如同行船,既要认识水流,也要懂得掌舵。"

这时,憍陈如尊者从远处走来。佛陀看着这位即将成为他第一个弟子的人,说道:"看,因缘成熟了。现在,是开始说法的时候了。"

佛陀解释说:"在这七天里,我不是在犹豫要不要说法,而是在思考如何说法。就像一位医生,不仅要有医术,还要知道如何用药。过重则适得其反,过轻则无法治愈。"

"更重要的是,"佛陀目光如电,"我在观察众生的根器。有些人需要听闻四圣谛,有些人需要了解缘起法,有些人则需要修习禅定。对不同的人,要施以不同的法药。"

梵天和帝释天恍然大悟。他们明白了佛陀这七天的沉默,不是犹豫,而是智慧的体现;不是迟疑,而是慈悲的表现。

佛陀最后说道:"说法如调琴弦,太紧则断,太松则不成音。找到那个恰到好处的力度,才能奏出美妙的乐音。这就是我在这七天里所思考的。"

听完佛陀的开示,天神们内心充满法喜。他们明白,真正的智慧不在于知道多少,而在于如何运用;真正的慈悲不在于急于度化,而在于懂得方便。

佛陀起身,向鹿野苑走去。他知道,在那里,第一转法轮即将开始。这不是终点,而是另一个开始。从此,佛法的光明将照亮无数众生的心田,直至永远。