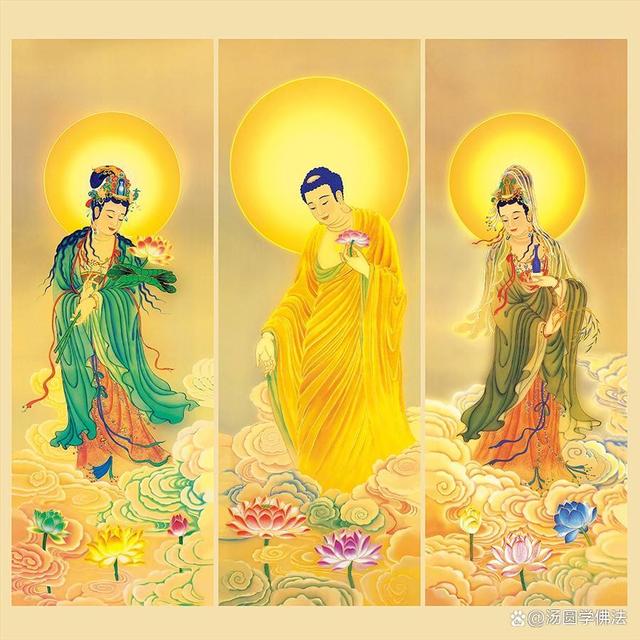

从“三衣”到“罗汉褂”,中国僧人的衣着经历了什么?

佛教自印度传入中国,因地域文化的不同,我国僧众与印度僧众在着装上也有着很大差异,僧衣可以说是出家僧人的一特殊标志,亦在表相上与在家居士区别开来。

僧衣的最初形态

在佛教最初,佛陀并没有为比丘制定统一的着装要求,比丘们的着装和外道也并没有什么区别。

据《十诵律》载,佛在王舍城,瓶沙王误认比丘,以此事向佛请益,希望佛能将比丘的着装统一起来。

于是佛陀告诉阿难,当依稻田的样子为比丘制作衣服令蓄。亦称福田衣。且规定不得用绫罗绸缎等作衣,不成受持。亦不得以五大正色青黄赤白黑等纯色制衣,违者如法治。

从制三衣的因缘上看,三衣的作用只是用作在相上的区分,并没有其它特殊的含义。

佛法从东晋时期传入中国,据史料记载当时僧人甚为稀少,出家人所着只有一件僧伽梨。

至周太祖时将僧人衣服改为皂色。周武帝灭齐后,因信谗言,又将出家人衣服改为黄色。

东魏末年,僧人法上(495-580)担任统监全国僧尼事务的昭玄统,他采取措施,制定了特殊的僧侣常服,才将中国僧人与俗众区别开来。

唐武则天时,信仰佛法,赐天下僧人着紫色袈裟。因此天下僧人的衣服也变得多种多样。随着佛教在我国的兴盛,佛教戒律也变得完善起来。中国出家人对三衣的使用基本回归了最初佛制的情况。

但也因此和中国的固有的文化、仪礼之间方面产生了一些冲突,与之相关的问题也就产生了。

至隋唐时期,僧人衣服种类日趋繁多,出现了裹腹衣、方裙、禅袴、袍、襦、裈、衫等,义净三藏法师在《南海寄归内法传》对此也多有批评。

曰中国僧人祗支偏袒覆膊,方裙、禅袴、袍襦,着用不符合律仪,有违佛制。

甚至有穿着此衣到印度取经,使人讥笑。并且为此感到惭愧羞耻。

僧衣传入中国以后

海青的由来

现在中国僧人上殿时穿的海青,即是依上文中“袍”演变而成。

海青可追溯之上古黄帝时期,俗说上衣或直裰,亦名海青。李太白诗句“翩翩舞广袖,似鸟海东来”。

便是描写海青的样子。海青在中国佛教中也赋予了殊胜的的寓意,言其为最胜衣。

如《毗尼日用录》卷1:

若着上衣,当愿众生,获胜善根,至法彼岸。

大褂的演变

宋朝至明朝时期,海青直接演变成中国僧人的日常服装之一,既能保暖,也不碍于劳作。

从美学上也更符合中国人的欣赏观,因此民间百姓也有穿着。

明朝时期,海青从广袖演变成窄袖,形成了现在僧人日常所着的大褂。

至民国前,大褂又结合唐装和清朝的服装改制。演变成中国僧人日常所著的“三衫”,又称大褂、中褂和小褂。

“大褂”的下摆长及脚背,为出家人平时所穿的正装,用于寺院接待,出外参学等事宜。

“中褂”长至膝盖,为日常劳作时所着。“小褂”属于称身衣,一般不穿在外面。

三衫中“中褂”和“小褂”到现在依然有使用。《高旻寺规约》卷3:

跑香。可准穿罗汉褂行香。若穿短夹衣者。不准行香。坐香拜佛大小架房。准穿夏布小褂。如到外寮及各首领寮。定要穿中褂或穿袍子。

太虚大师的僧服改革

清末民初,佛教岌岌可危。

太虚大师由感提出了以“教产、教制、教理”三大要素为主的佛教的革新思想。

僧服改革也涵盖其中,太虚大师把僧服分为法衣和常衣两部分,法衣依然遵守佛制不变。

但在作用上有了一定的改变,其在《整理僧伽制度论》中指出,对于法衣的功能,太虚大师认为,中国和印度地域文化差异,作用亦不用完全等同。

太虚法师说到在中国“既有袍衫,故于法衣唯是斋课等时着之”。

并将法衣可以用来区别僧众的戒腊次序,方法如下“下座常着五条,中座常着七条,上座常着九条”,这一点是和戒律相违背的,所以没有被继承下来。

但太虚大师并不是要求出家众只留“三衣”中的一件,因三衣是佛制定,为比丘不能缺失,违者如法治。

至于常衣,大师是对在家众的衣服作了借鉴,太虚大师认为在长褂之外的常服,可以使用普通的俗装。

大师还参照当时的中山装的样子,设计出现在僧人所穿的“罗汉褂”。

罗汉褂是在原来“中褂”的基础之上改造而来,和大褂相似,衣领两层布重叠缝制,纽扣由腋下改至正中间,衣摆两面侧开,长短仅过臀部。

僧裤直接依照社会群众所穿着宽大肥阔裤子制成,提至腰部,裤角折叠藏于袜中,方便行动。

结语

通过文章中对佛教僧人的衣着及作用的演变,可知佛教戒律不断的趋向中国化。在僧人衣服的演变过程中,太虚大师对僧人衣服的改革,在保留佛教原有的制度上,彻底将僧人衣服推向中国化。

在三衣的使用和作用上,我们可以看到佛陀制定“随方毗尼”的智慧,也说明佛法具有适应一切时间、空间的普世价值观。

文章来源:磨镜台

作者:释本正