别再傻傻打坐了!慧能大师亲授:一个故事,让你直指开悟核心!

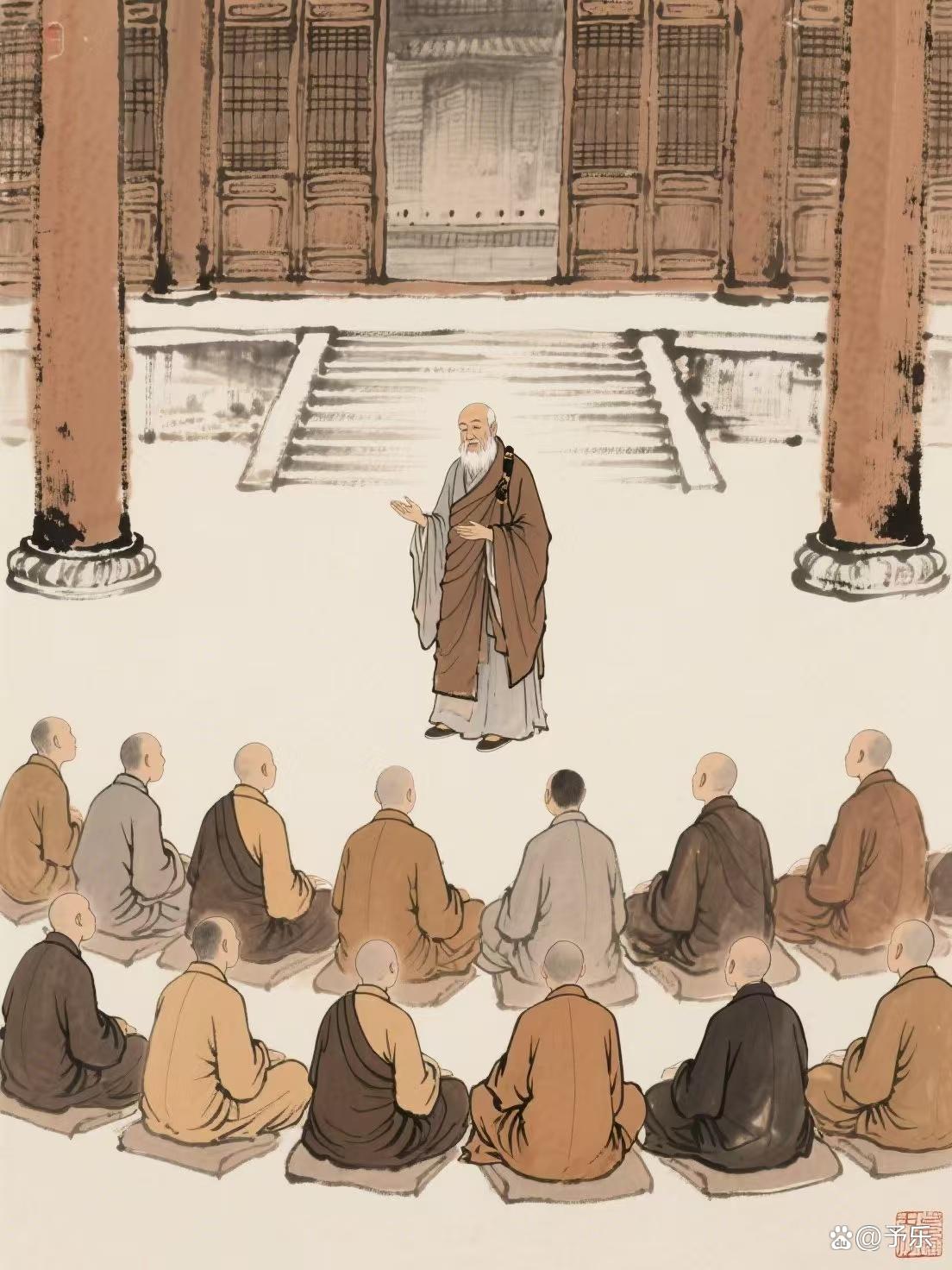

提到禅宗,许多人第一反应就是打坐。寺院里僧人盘腿静坐,面壁冥想的画面,成了世人眼中修行的标准模式。

《坛经》中记载,六祖慧能大师曾言:"善知识,菩提般若之智,世人本自有之。"这句看似简单的话,却蕴含着震撼千年的智慧。

为何慧能大师说我们本自具足佛性?为何他强调"本无一物"的境界,而对一味打坐持批判态度?这其中的玄机,或许能从一个鲜为人知的故事中找到答案。

唐朝神龙元年(705年),六祖慧能大师已在曹溪弘法多年,他的禅法思想如春风般吹遍大江南北。一日,有一位名叫志诚的僧人远道而来,向慧能大师求教。

志诚出身书香门第,十岁便能背诵《论语》《道德经》等经典,二十岁时毅然剃发为僧。他跟随北宗神秀大师学习禅法已有五年,每日坚持打坐修行,从不间断。他自认为修行颇有心得,却总感觉未能触及禅法的核心。

当时北宗禅以"渐修"著称,讲究通过长期打坐、持戒、念经等修行方式,渐渐消除妄念,最终达到开悟的境界。志诚遵循这一法门,每日打坐长达十二个时辰,以至于双腿常年疼痛,却仍坚持不懈。

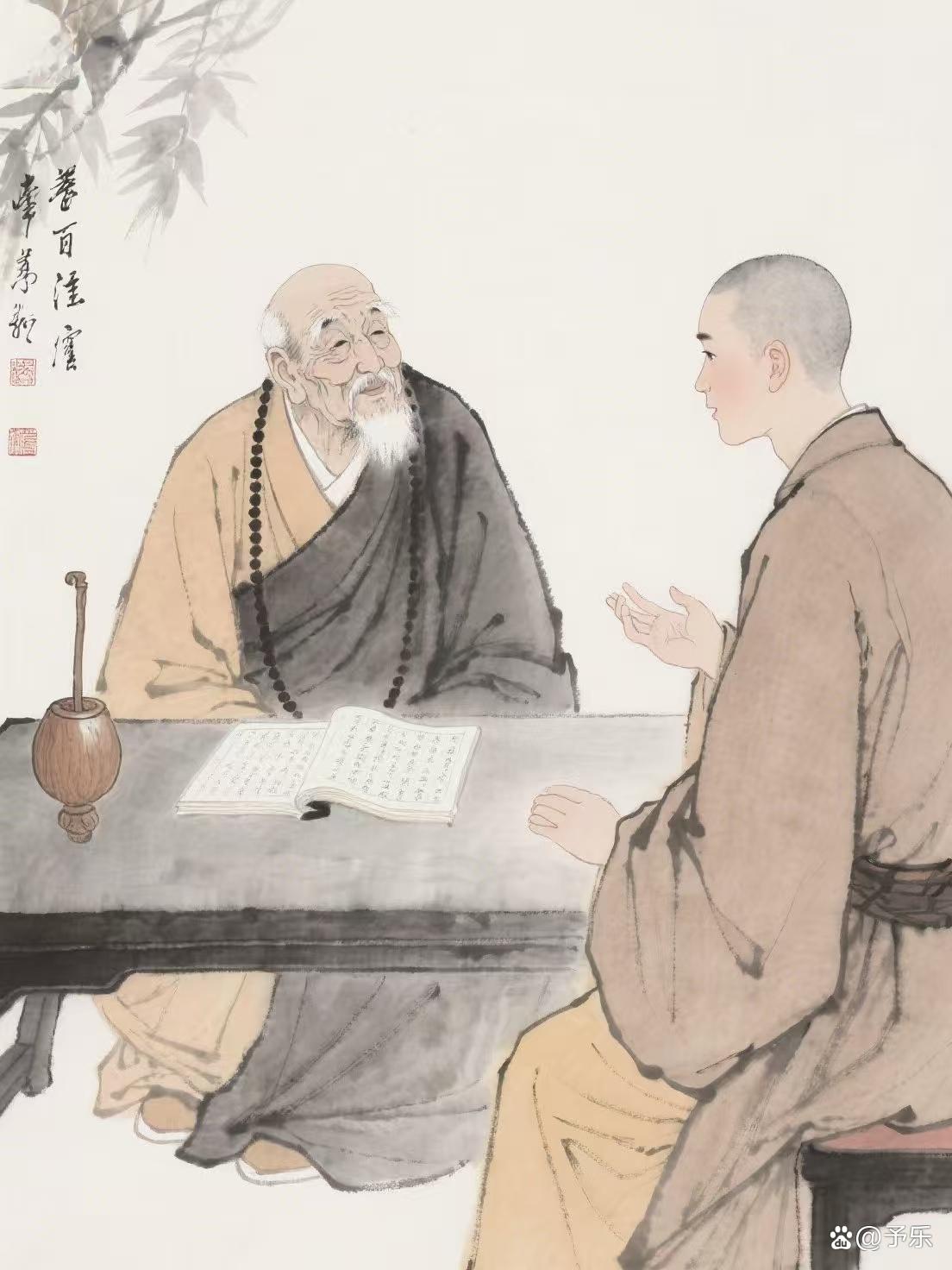

这一天,志诚向六祖行礼后,恭敬地说:"大师,弟子跟随神秀大师学习多年,每日精进打坐,却始终感觉隔靴搔痒,未能见性。听闻大师提倡'顿悟'法门,特来请教。"

慧能大师看着眼前这位虔诚却略显疲惫的僧人,慈祥地笑了笑,问道:"你每日如何修行?"

志诚恭敬地回答:"弟子遵循神秀大师教导,每日打坐十二个时辰,观心净心,期望能够'渐修'成佛。"

慧能大师闻言,轻轻摇头:"打坐对修行有帮助,但若执着于形式,反而成了障碍。"

志诚不解地问:"大师的意思是,不需要打坐吗?"

慧能大师没有直接回答,而是问道:"你打坐时,心在想什么?"

志诚老实回答:"有时想着如何消除妄念,有时思考经文义理,有时则期盼何时能够开悟。"

慧能大师微笑道:"这就是问题所在。你打坐时心仍在追逐外物,这与在家忙碌有何区别?只是所追逐的对象从世俗之物变成了所谓的'佛法'而已。"

志诚惭愧地低下头。

慧能大师继续说道:"我问你,你见过明镜吗?"

志诚点头:"见过。"

"明镜若蒙尘,需要擦拭;明镜本身光明,不需要添加。同理,我们的自性本自清净,不需要特意去'修'。真正的修行,不在于外在形式,而在于明心见性。"

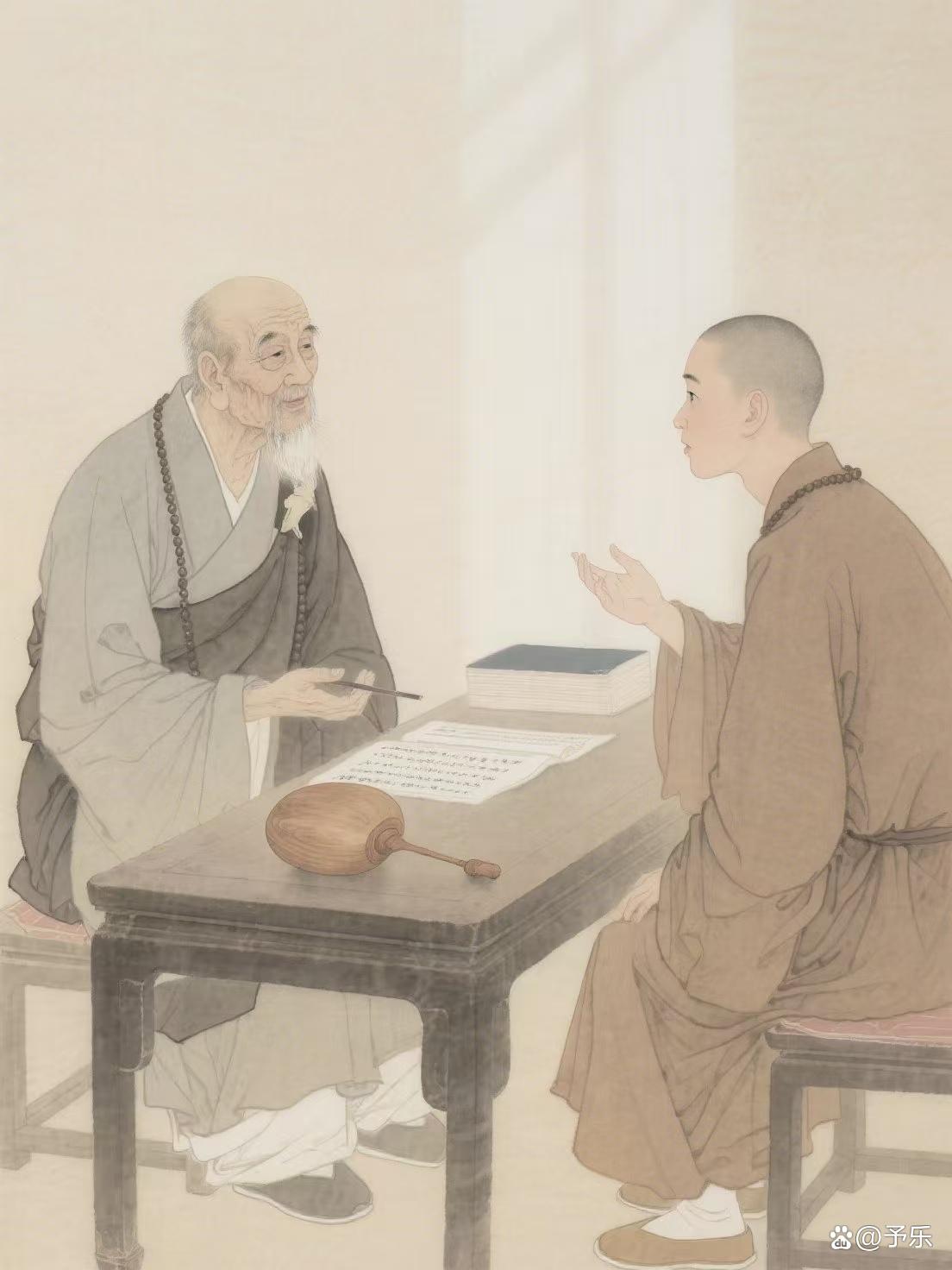

志诚仍有疑惑:"那应该如何修行呢?"

慧能大师说:"我给你讲个故事吧。"

话说唐朝初年,有一个名叫法达的和尚,他诵《法华经》已有数十年,自认为已经通达经义。一日,他来到曹溪,向六祖顶礼。

六祖问道:"你从何处来?所习何经?"

法达回答:"弟子从东都长安来,在洛阳白马寺受具足戒。弟子诵《法华经》已经三千余遍。"

六祖说:"你虽诵经多遍,若不识经义,与不诵者何异?"

法达傲然道:"弟子字字句句,皆已背诵,岂有不知义理之理?"

六祖微笑道:"那你说说,《法华经》讲的是什么?"

法达滔滔不绝地讲解起来,从"妙法莲华"的含义,到"方便权实"的道理,娓娓道来。

听完后,六祖摇头道:"你只知经文表面意思,未曾真正理解其中奥义。"

法达不服气地问:"大师以为经义如何?"

六祖说:"《法华经》说'诸佛世尊,唯以一大事因缘故,出现于世'。这'一大事'指的就是'见性成佛'。可惜你只知道文字,而不知道自己本具佛性。"

说到这里,志诚若有所思地点点头,似乎有些明白了。

慧能大师接着说:"法达听后恍然大悟,向六祖顶礼,请求指点。六祖告诉他:'经不用诵,心行即是经。心迷即法华转,心悟即转法华。'"

志诚好奇地问:"法达后来怎样了?"

慧能大师说:"法达从此不再执着于诵经的数量,而是真正理解了经义,后来成为一代大德。"

志诚若有所思:"大师的意思是,打坐如同诵经,都只是形式,重要的是心的觉悟?"

慧能大师点头道:"不错。我们常说'即心即佛',心悟则佛现,何须外求?"

志诚又问:"那么,应该完全不打坐吗?"

慧能大师解释道:"非也。打坐有助于身心安定,这没有错。错的是执着于打坐的形式,以为长时间盘腿静坐就能开悟。真正的打坐,是在一切时中,行住坐卧皆是禅。"

接着,慧能大师进一步开示道:"志诚,你平日里打坐时,是不是常常感到腿痛,却强忍着不动?"

志诚点头承认:"是的,弟子认为这是修行必须经历的考验。"

慧能大师语重心长地说:"你这是执着于苦行,与佛法的中道相违背。真正的修行不在于折磨身体,而在于明了自心。"

志诚听到这里,眼中闪烁着求知的光芒:"请大师明示,如何才能真正把握禅法的核心?我一直以为精进打坐就是通往开悟的唯一道路,难道我错了吗?"

慧能大师看着志诚的眼睛,微微一笑:"关于这个问题,有一个我亲身经历的故事,或许能为你解开心结。这个故事鲜为人知,却道出了禅宗顿悟的真谛..."

慧能大师缓缓道来:"当年我在黄梅跟随五祖弘忍大师修行时,有一次五祖问众弟子:'生死事大,你等终日只求福田,不求出离生死苦海。自性若迷,福何可救?'他要大家各自作偈,表明心中所悟。若有人悟得大意,他就传法传衣。"

"当时,神秀大师为首座,大家都认为法一定会传给他。神秀思来想去,终于写下一偈贴在廊下:'身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。'"

志诚点头:"弟子知道这个故事,神秀大师的偈语强调勤修苦练,与北宗渐修的理念相符。"

慧能继续说:"是的。当我听人诵读这首偈语时,立刻明白这偈未见本性。于是我请人帮我写下另一首偈语:'菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃?'"

"志诚,你能明白这两首偈语的区别吗?"

志诚思索了一会儿,说:"神秀大师的偈语似乎认为心如明镜,需要不断擦拭;而大师的偈语则指出本来就没有镜子,也就不存在擦拭一说。"

慧能大师赞许地点点头:"不错。神秀的偈子执着于'修',而我的偈子直指'无'。后来五祖暗中传我衣钵,正是因为他认可了这种直指本心的见解。"

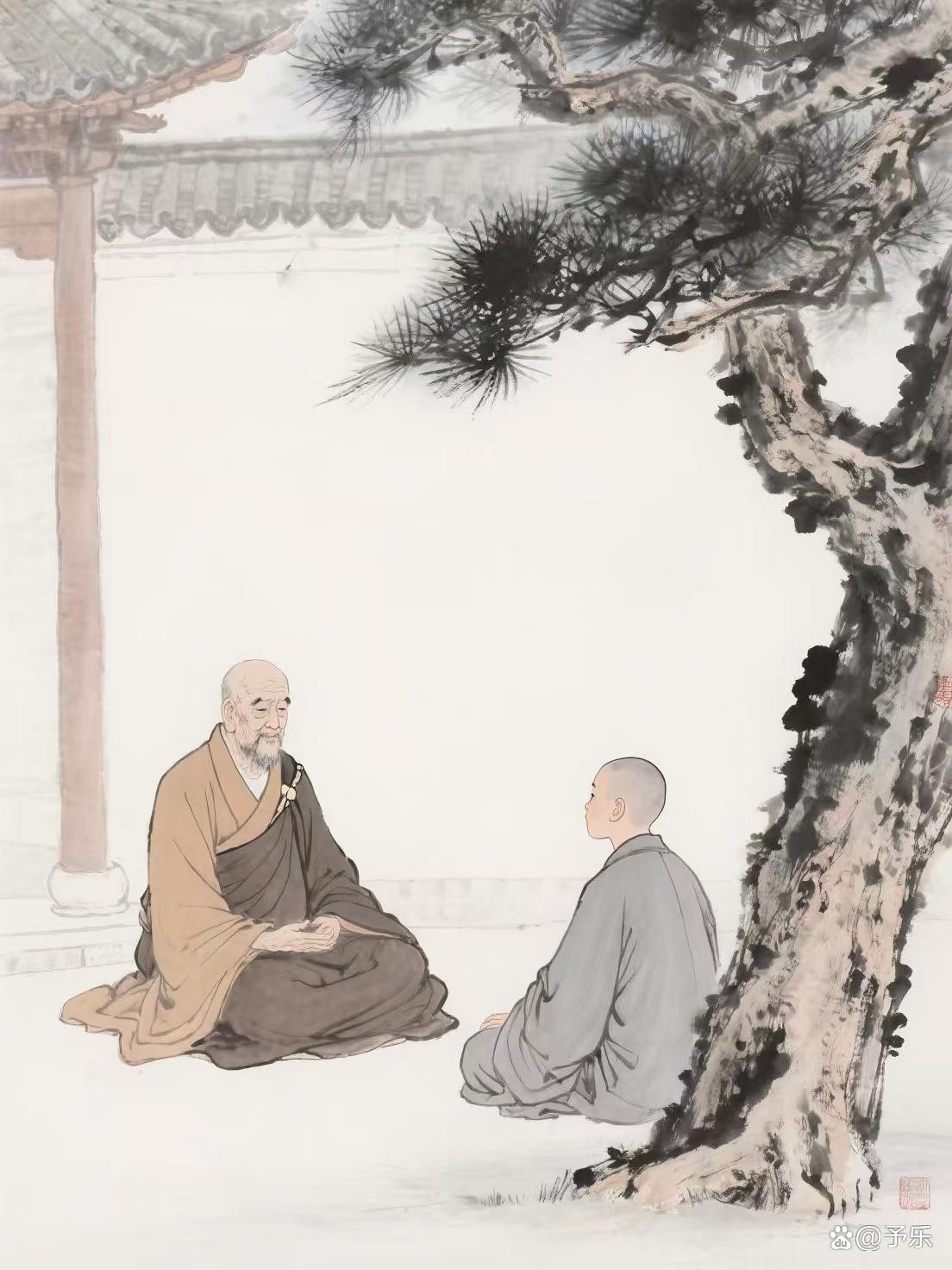

慧能大师站起身,走到院中一棵古松下,邀请志诚一同坐下:"现在,你不妨试着放下所有观念,包括'打坐'、'修行'、'开悟'这些概念,让我们就这样自然而坐片刻。"

两人在松下静坐。片刻后,一阵微风拂过,松针沙沙作响。

慧能大师问:"你听到什么了?"

志诚回答:"松风声。"

"是风动,还是松动,还是你的心动?"

志诚思索片刻,忽然开朗:"既非风动,亦非松动,是我心动!"

慧能大师微笑:"很好。当你打坐时,执着于打坐这一概念,心就被束缚了。就如同你执着于'风动'或'松动',而忽略了感知这一切的是你自己的心。"

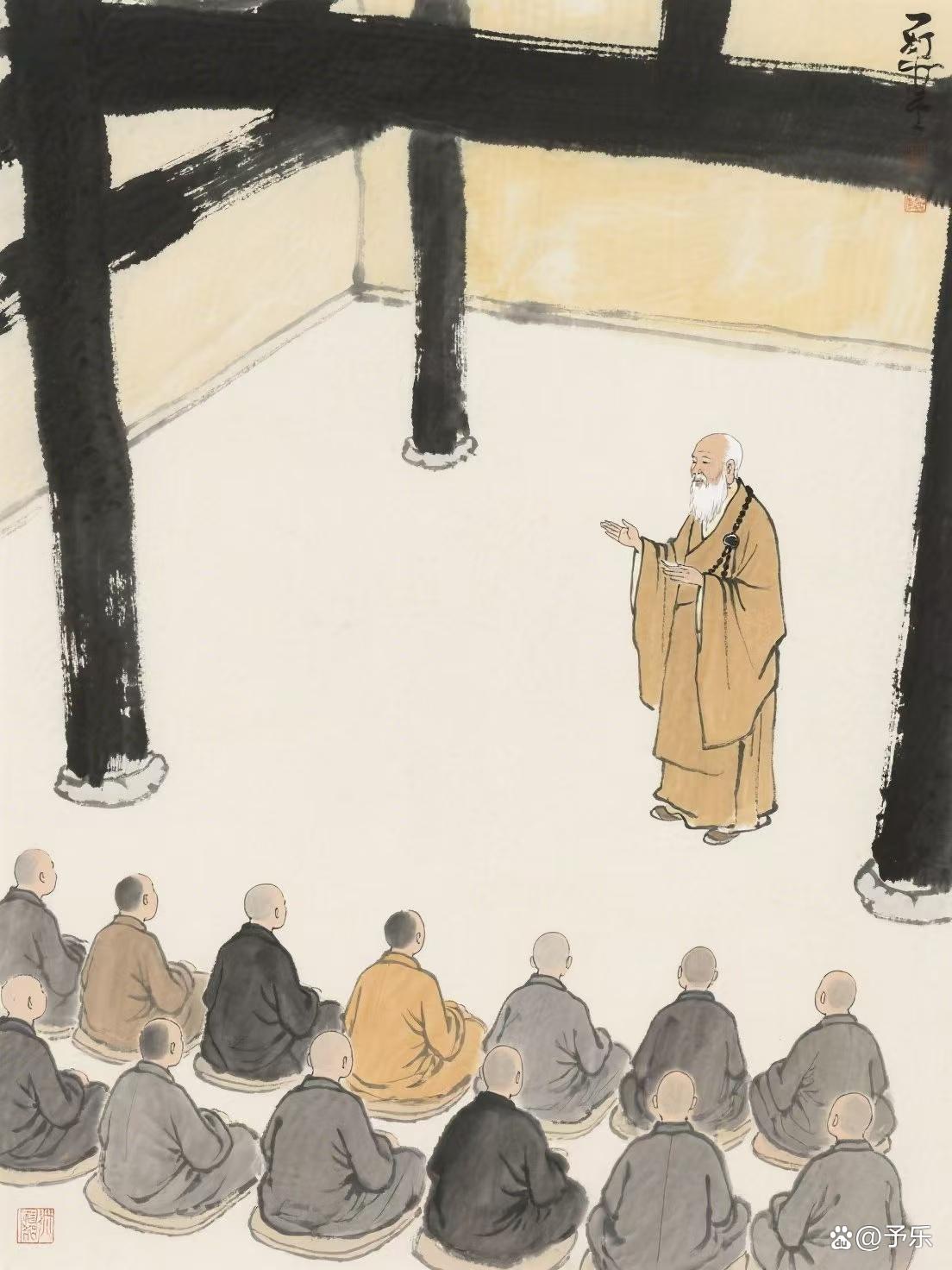

慧能大师继续开示:"我常说'无念为宗,无相为体,无住为本'。所谓无念,不是不思考,而是不被念头所缠缚;无相,不是否定世间现象,而是不执着于形相;无住,则是心不固着于任何境界。"

"当你打坐时,如果心中念念想着'我在打坐修行',这本身就是一种执着。真正的打坐,应该是身虽坐但心不住于坐,如此才能逐渐契入自性的清净本然。"

志诚恍然大悟:"大师的意思是,打坐只是一种方便法门,重要的是透过这种形式看到自己的本性?"

慧能大师点头:"正是如此。佛法讲究'应无所住而生其心',若执着于打坐这一形式,反而成了障碍。真正的修行,是在一切时、一切处都能保持觉知,无论行住坐卧。"

志诚又问:"那么打坐究竟有没有必要?"

慧能大师回答:"打坐如同指月之指,有助于引导初学者。但若执着于指而忘了月,那就本末倒置了。记住,'坐'不是目的,见性才是。"

"我再问你,饭吃了吗?"

志诚有些意外:"吃过了。"

"谁吃的?"

志诚一时语塞。

慧能大师笑道:"饥来吃饭,困来睡觉,这本身就是最自然不过的禅。当你能在日常生活中时时保持觉知,不被外境所转,那么行住坐卧皆是禅定。"

志诚若有所思:"大师是说,真正的禅定不在形式,而在于心的状态?"

"不错。"慧能大师说,"《金刚经》云:'凡所有相,皆是虚妄。'打坐这一形式也是一种'相',若执着于此,反而远离了禅的本质。"

志诚忍不住问:"那北宗禅强调打坐有什么不对呢?"

慧能大师解释道:"北宗并无不对,只是方便有别。就像登山,有人选择缓坡盘旋而上,有人则选择直接攀爬陡壁。最终目的都是到达山顶,只是路径不同。我之所以提倡顿悟,是因为每个人本来就具足佛性,何必舍近求远?"

"《维摩诘经》中说:'直心是道场,直心是净土。'真正的道场在我们自心,而非外在的寺院和坐垫。"

志诚好奇地问:"大师您年轻时也曾在菩提树下悟道,那不也是一种打坐吗?"

慧能大师微笑道:"不错,但我当时并非刻意打坐,而是因缘际会听闻《金刚经》而豁然开悟。关键不在于我当时的姿势,而在于那一刻心的觉醒。"

他接着说:"我因听到'应无所住而生其心'这句经文而开悟,这正说明真正的开悟不依赖外在形式,而是心的直觉认识。"

志诚又问:"如何才能在日常生活中修行禅定呢?"

慧能大师回答:"首先要明白,禅不是神秘的体验,而是最平常不过的心。饥来吃饭,困来睡觉,只是不被外境所转,保持觉知的清明。"

"其次,在日常生活中保持'无念'。所谓'无念',不是没有思想,而是不被念头所缠缚,能观照念头的生起和消失,而不随之起舞。"

"再者,了解'无相'。万物虽有形相,却如梦幻泡影,不必执着。能见相而不著相,这就是智慧。"

"最后,践行'无住'。心不固执于任何境界,能随缘应物,却不被外物所转。这就是真正的自在。"

志诚恍然大悟,双手合十:"大师慈悲,弟子受益匪浅。原来我一直执着于打坐的形式,反而忘记了禅的本质。"

慧能大师欣慰地说:"能有此悟,实属不易。记住,真正的禅不离日用寻常,在搬柴运水中体悟,在行住坐卧中修行。"

后来,志诚遵循慧能大师的教诲,不再执着于打坐的形式,而是在日常生活中时时保持觉知。半年后,他在扫地时忽然开悟,领悟到了慧能大师所说的"本来无一物"的境界。

慧能大师这一禅法思想,后来成为了中国禅宗的主流,被称为"南顿北渐"中的"南宗禅"。他强调的不是外在形式,而是直指人心,见性成佛。这种思想不仅影响了中国佛教的发展,也对中国传统文化产生了深远影响。

《六祖坛经》中记载:"菩提只向心觅,何劳向外求玄。听说依此修行,西方只在目前。"这段话正是慧能大师禅法思想的精髓,告诉我们修行的关键不在外在形式,而在于自心的觉醒。

在历史长河中,慧能大师的顿悟禅法影响了无数修行者,包括著名的马祖道一、黄檗希运、临济义玄等禅宗大师。他们都继承和发展了六祖的思想,强调"平常心是道",使禅宗更加贴近生活,更具实践性。

一千多年来,六祖的这句"本来无一物,何处惹尘埃",已经成为禅宗最有标志性的偈语之一,它不仅点明了修行的核心,也指明了解脱的捷径。正如《心经》所言:"照见五蕴皆空,度一切苦厄。"当我们能够放下执着,回归本心的清净,自然能够超越苦乐,达到真正的解脱。

因此,修行不必拘泥于形式,重要的是内心的觉醒和智慧的开启。无论是打坐还是诵经,都只是通往觉悟的方便门,而非觉悟本身。真正的佛法,不在经卷上,不在打坐中,而在我们的日常生活中,在我们每一个当下的觉知中。

正如慧能大师所言:"佛法在世间,不离世间觉,离世求菩提,恰如求兔角。"真正的修行,就在我们的日常生活中,在我们的一举一动中,在我们的一念之间。

愿所有修行者都能领悟这一真谛,放下执着,回归本心,在平凡的日常中悟到不平凡的道理。