佛家智慧:鬼魂敬畏的3种人,你有这种特质吗?

自古以来,关于鬼魂与人之间的故事不绝于耳。在浩如烟海的佛教典籍中,《地藏菩萨本愿经》《盂兰盆经》等经文都曾提及人与鬼神的微妙关系。佛家常言:"三界唯心,万法唯识",人鬼虽处不同道,却同在六道轮回之中。

那么,佛经中记载了哪些鬼魂所敬畏的人?这些人又具备怎样的特质?为何鬼神会对他们敬而远之?这背后又蕴含着怎样的佛家智慧?

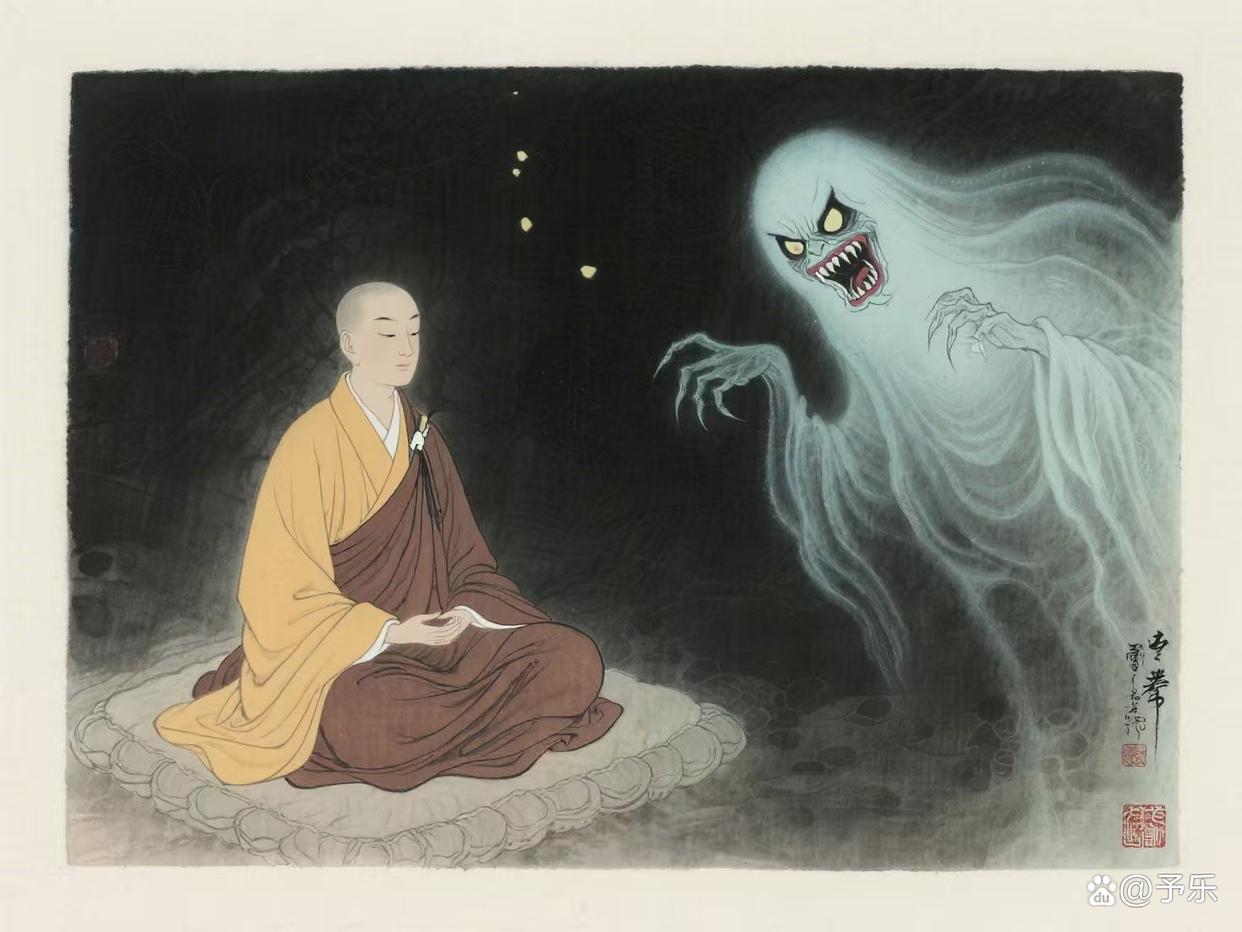

话说南北朝时期,有位名叫慧远的高僧,驻锡于庐山东林寺。慧远法师年少时便聪慧过人,曾遍览儒道经典,后闻道安法师讲经,豁然开悟,毅然出家修行。他在庐山东林寺结庐而居,创立净土宗,广传佛法,堪称东土净土宗初祖。

慧远法师不仅学问渊博,更是修行精进,持戒严谨。他曾立誓不过虎溪,终生未曾踏出山门一步,专心修行。这样的苦行与定力,使他在当时便声名远播,不仅人们敬仰,就连鬼神也对他心生敬畏。

据《高僧传》记载,有一天深夜,慧远法师在禅房中闭目打坐。忽然,一阵阴风吹来,房门无人自开。只见一位形容可怖的鬼王踱步而入,身高丈余,目如铜铃,獠牙外露。

慧远法师见状,面不改色,只是微微睁眼,平静地问道:"夜深人静,檀越为何造访寒舍?"

鬼王见慧远法师如此镇定,不由肃然起敬,收起了威势,拱手行礼道:"久闻大师道德高尚,戒行精严,特来拜见,望法师不要见怪。"

慧远法师微微颔首,问道:"你为何要以此形象示人?"

鬼王叹息道:"我本是前朝一员将领,因杀业太重,死后堕入饿鬼道中。如今统领一方鬼众,常受饥渴之苦。听闻大师慈悲为怀,特来求法以解脱苦难。"

慧远法师听罢,便为鬼王讲解了三皈五戒和净土法门,并告诉他:"众生造作善恶业,必感善恶果。你前世杀业重,今世受此果报。若想解脱,当忏悔前愆,诵持佛号,积功累德,方可超脱。"

鬼王闻言,顿时悟道,泪流满面,跪地叩首:"多谢大师指点迷津,我必遵从教诲,改恶从善。"

从此以后,这位鬼王便带领属下远离东林寺,不敢再打扰慧远法师的修行。每逢佛事法会,他还会率领鬼众前来护持道场,暗中保护寺院安宁。

类似的故事在佛教史上不胜枚举。《续高僧传》中记载,唐代高僧玄奘法师西行取经途中,曾在沙漠中遇到一群恶鬼,这些恶鬼本想加害于他,但见玄奘法师诵经不断,心无所惧,反而不敢靠近,远远避开。

那么,根据佛教典籍的记载,哪三种特质的人是鬼魂最为敬畏的呢?

第一种:持戒清净者

《大般涅槃经》中佛陀开示:"持戒清净,如月显现"。持戒是修行的基础,也是德行的根本。一个人若能持戒清净,不造恶业,自然会散发出一种特殊的气场,这种气场如同明月般清净光明,能够驱散阴暗。

唐代有位名叫法泰的比丘,他持戒极为精严,一生不犯细行。一日,寺院附近的山神现身,向他顶礼膜拜。法泰问其缘由,山神回答:"尊者持戒如璧,光明照人。我等鬼神虽有神通,却无法靠近尊者三丈之内,因尊者戒体所发之光,如烈日灼身,不敢亵渎。"

为何持戒清净者能令鬼神敬畏?这是因为持戒不仅仅是行为上的规范,更是内心的清净。当一个人能够严持戒律,不起恶念,不造恶业,其心如明镜,毫无污垢。这种清净心所散发出的能量场,能够震慑一切邪魔鬼怪。

正如《楞严经》所言:"若诸世界六道众生,其心不淫,则不随其生死相续。"持戒清净者,尤其是持不淫戒者,能够远离生死轮回的主要因素,自然也就超越了鬼道众生的境界,使鬼神不敢亲近。

第二种:修禅定者

佛教认为,禅定是通向智慧的必经之路。《大智度论》中说:"禅为佛道根本"。一个人若能常修禅定,心不外驰,专注一境,便能开发内在的智慧和力量。

南朝时,有位禅师名叫昙鸾,他日日坐禅,功夫精深。一次,有几个盗贼闯入寺院,想要抢夺财物。当他们来到昙鸾禅师的禅房前,却发现禅师周身散发着一种令人心悸的能量,不由自主地感到恐惧,最终落荒而逃。

后来这几个盗贼被官府捉拿,在审问中,他们提到了这件事。当地官员好奇,特意前往寺院拜访昙鸾禅师,询问其中缘由。

昙鸾禅师微笑道:"非是老僧有何神通,只是日日修习禅定,心不随外境转,自然心如止水,波澜不惊。鬼神盗贼皆是因境生心,见我无心可扰,自然不敢靠近。"

修禅定者为何能令鬼神敬畏?这是因为禅定能够使人的心念集中,不受外界干扰。《楞严经》中说:"心生种种法生,心灭种种法灭。"当一个人能够入定,心念专一,不起杂念,便能超越凡俗的思维模式,进入一种更高的意识状态。

在这种状态下,修行者的心灵力量得到极大的提升,形成一种强大的精神场,能够震慑一切外在的干扰,包括鬼神的侵扰。鬼神虽有神通,却无法干扰入定者的心,因此自然敬畏不敢侵犯。

第三种:具大慈悲心者

《法华经》中说:"慈悲为本,方便为门"。慈悲是佛法的根本,也是修行者应该具备的核心品质。一个真正具有大慈悲心的人,能够平等地对待一切众生,包括鬼神。

唐代有位名叫慧明的法师,他不仅精通经论,更是以慈悲著称。每逢饥荒之年,他都会开仓赈济百姓,并常年在寺院设立粥棚,救济贫困之人。

有一年,当地发生了一场严重的瘟疫,许多人不幸染病身亡。由于死者过多,有些尸体未能及时安葬,导致疫情更加严重。慧明法师不顾个人安危,亲自带领僧众为死者超度,并组织人手掩埋尸体,防止疫情进一步扩散。

就在这期间,有人看到在慧明法师超度法会上,聚集了无数鬼魂,它们不是来捣乱,而是恭敬地聆听法师讲经说法。甚至有些曾经作恶多端的厉鬼,也被法师的慈悲之心所感化,放下怨恨,皈依三宝。

为何具大慈悲心者能令鬼神敬畏?这与佛教中"慈能与乐,悲能拔苦"的理念密切相关。真正的慈悲,不仅是对生者的关爱,更延伸至对亡者的超度。

当一个修行者真正生起大慈悲心,他不再将众生分为善恶、美丑、贵贱,而是平等地看待一切。这种平等心和慈悲心,能够穿透不同的维度,感化各类众生,包括鬼神道中的有情。

有人或许会问:既然这三种特质能令鬼神敬畏,是否意味着我们应该追求这些特质来保护自己?这样的理解又是否符合佛法的真意?背后又蕴含着怎样的智慧?

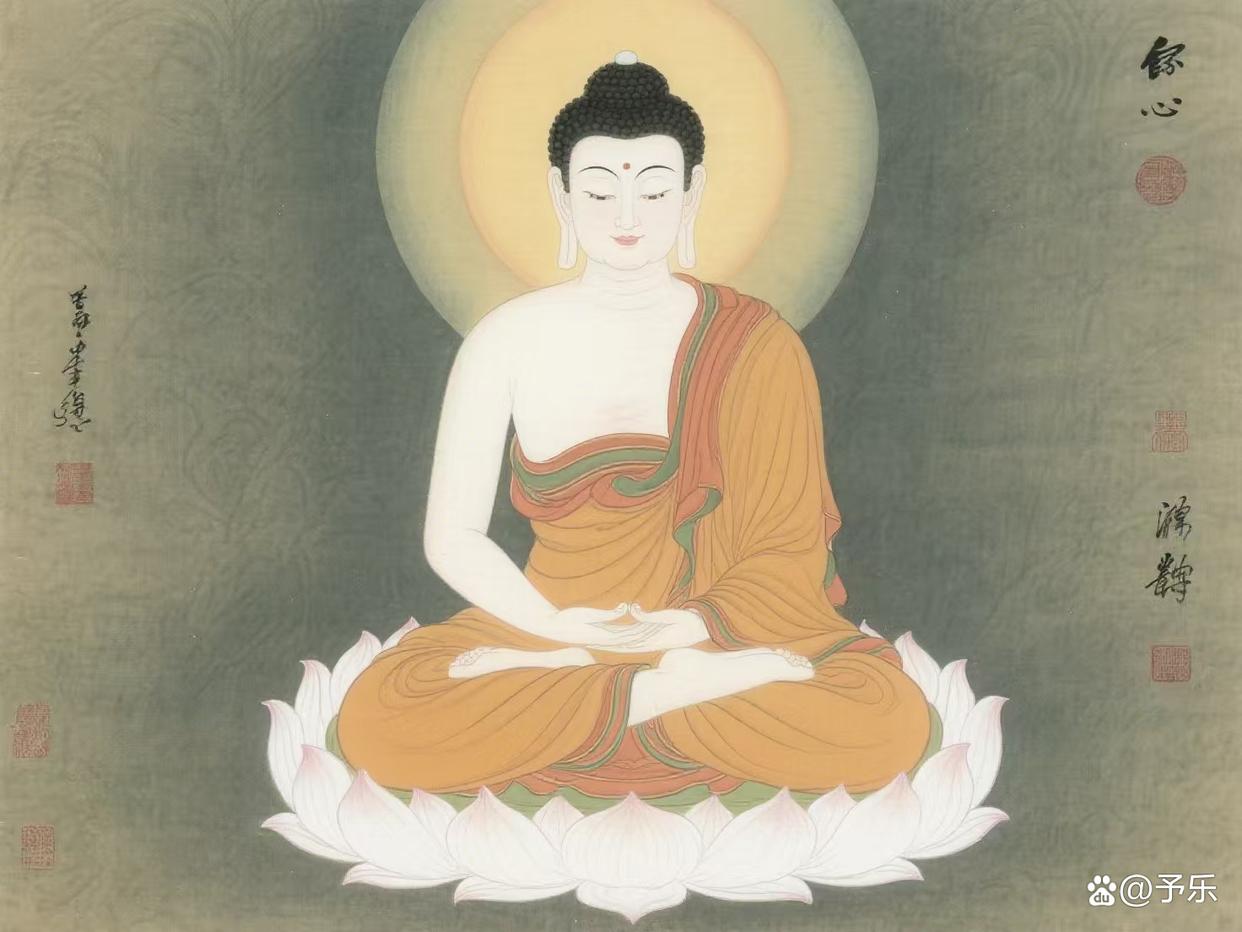

佛陀在《大涅槃经》中教导我们:"一切众生皆有佛性",包括鬼神在内,都是六道轮回中的有情众生,都有成佛的潜能。因此,我们追求持戒清净、修习禅定、培养慈悲心,并非为了驱鬼避邪,而是为了自身的解脱与提升。

一个真正了解佛法的人,不会因为恐惧鬼神而修行,而是因为认识到轮回的痛苦,渴望解脱生死,利益一切众生,才精进修持。这种发心才是符合佛陀教导的。

《地藏经》中说:"南阎浮提众生,举止动念,无不是业,无不是罪。"这意味着我们日常的一举一动,一念一想,都可能造作业力,导致未来的苦果。而持戒清净,正是帮助我们避免造恶业的有效方法。

持戒清净不仅仅是遵守外在的规范,更重要的是内心的清净。《楞严经》中佛陀告诉阿难:"摄心为戒,因戒生定,因定发慧。"这是修行的次第:持戒、禅定、智慧,三者环环相扣,缺一不可。

当我们的内心真正清净,不再被贪嗔痴所驱使,自然会散发出一种特殊的气场。这种气场不仅能够令鬼神敬畏,更重要的是能够影响周围的人,使他们也趋向于善。

禅宗六祖惠能大师在《坛经》中开示:"外离相即禅,内不乱即定。"真正的禅定,不是刻意追求某种特殊的状态,而是在日常生活中保持觉知,不被外境所转。

历代禅宗祖师都强调"平常心是道"。所谓平常心,就是不起分别执著,不被外境所转的心。这种心态下,我们自然能够安住当下,不为过去所困,不为未来所忧,活在清净的当下。

修禅定能令鬼神敬畏,是因为定力使修行者的心不受外界干扰。在禅定状态中,修行者已经超越了普通的感官认知,进入了一种更高的意识层面。这时,外在的诱惑和威胁都无法影响他的内心,自然而然地形成一种强大的精神场。

《法华经》中有一个著名的故事:龙女献珠成佛。龙女虽然身处龙宫,属于畜生道,但她因为修行精进,具足智慧和慈悲,最终能够当下成佛。这个故事告诉我们,不论身处何道,只要具备了正确的修行方法和发心,都能够超越自身的限制,达到解脱。

具大慈悲心者能令鬼神敬畏,是因为慈悲是一种无比强大的力量。《华严经》中说:"慈悲心,是诸佛菩萨之根本。"当一个人真正生起慈悲心,他不仅能够平等地对待一切众生,还能够感受到众生的苦难,并愿意尽己所能去帮助他们。

这种慈悲不是普通的同情,而是建立在智慧基础上的大悲心。真正的慈悲是无缘大慈,同体大悲,不分敌友,不计得失。具有这种慈悲心的人,即使面对曾经伤害过自己的众生,也能够给予关爱和帮助。

在《金刚经》中,佛陀讲述了自己前世为忍辱仙人时被歌利王割截身体的故事。即使在遭受如此痛苦的折磨时,忍辱仙人仍然没有生起一丝嗔恨之心,反而对歌利王生起了慈悲心。这就是大慈悲心的最高体现。

慈济法师曾说:"众生无边誓愿度,众生虽多心量大。"当我们的心量足够大,能够包容一切众生的过错和不足,自然能够影响周围的一切,包括鬼神。

值得注意的是,《楞严经》中佛陀特别提到:"若不断淫,修禅定者,如蒸沙石,欲其成饭,经百千劫,只名热沙。"这告诉我们,若想要真正的修行有成,必须要持戒清净,尤其是断除淫欲。因为淫欲是导致众生在六道中轮回的主要原因之一。

龙树菩萨在《大智度论》中解释道:"淫欲为诸苦之本,如火炽然,能烧功德之林。"因此,要想真正的修行有成,必须要严持净戒,断除淫欲。

在现代社会,我们或许很难像古代高僧那样,远离尘嚣,专心修行。但我们仍然可以在日常生活中实践佛法的智慧。我们可以通过持戒来规范自己的行为,通过禅修来净化自己的心灵,通过慈悲来关爱周围的众生。

持戒并不意味着要成为出家人,在家居士同样可以持守五戒:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。这些看似简单的戒律,实际上蕴含着深刻的智慧,能够帮助我们避免造作恶业,减少未来的苦果。

禅修也不一定要在寺院中进行,我们可以在家中找一个安静的角落,每天抽出一些时间,静坐调息,观察自己的心念。通过这种方式,我们可以逐渐培养定力,使自己的心不再被外境所转。

慈悲心的培养更是可以融入日常生活的方方面面。我们可以从关心家人朋友开始,逐渐扩大关爱的范围,最终希望一切众生都能远离痛苦,获得安乐。

佛陀在《杂阿含经》中告诉我们:"若人爱念佛,爱念法及僧,是则名为最吉祥。"皈依三宝,信仰佛法,是我们修行的起点。当我们能够真正理解并实践佛法的智慧,自然会获得内心的平静与安宁。

鬼神敬畏持戒清净者、修禅定者和具大慈悲心者,这其实是一种自然现象,而非修行的目的。真正的修行者,不会为了驱鬼避邪而修行,而是为了解脱生死,利益众生。

在《法句经》中,佛陀说:"诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教。"这简单的四句偈,概括了佛法的精髓。不造恶业,积极行善,净化自心,这就是佛陀教导我们的修行方法。

当我们能够按照这个原则去生活,自然会散发出一种特殊的能量,影响周围的一切,包括鬼神。这不是神通,而是修行带来的自然结果。

印光大师曾言:"学佛之人,当以敦伦尽分,闲邪存诚,诸恶莫作,众善奉行为本。"这告诉我们,修行不是脱离现实的追求,而是要在日常生活中实践佛法的智慧,做一个真正的善人。

每个人都有成佛的潜能,也都有可能具备这三种特质。持戒清净、修禅定、具大慈悲心,这不仅能令鬼神敬畏,更能帮助我们提升自己的心灵层次,走向解脱的道路。

佛陀在《大般若经》中说:"若菩萨摩诃萨,行深般若波罗蜜多时,一切天、人、阿修罗等恭敬礼拜。诸恶鬼神不能得便。"这告诉我们,当我们能够深入修行般若智慧,自然会受到护持,免除干扰。

最后,我们应当明白,佛法的终极目标不是令鬼神敬畏,而是自己的解脱与觉悟。正如《金刚经》所言:"一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。"万法皆空,包括鬼神在内。当我们能够真正体悟这一点,自然不会被鬼神所惧,也不会刻意追求让鬼神敬畏的能力。

修行的真谛在于明心见性,见自本心,见自本性。当我们能够认识到自己的本心本性与佛无异,自然会超越凡俗的恐惧和执著,达到真正的解脱境界。正如六祖惠能所言:"菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃?"