释迦牟尼佛的事迹

佛教主释迦牟尼的事迹, 文/南怀瑾, 第一节 释迦牟尼的家世, 一、薄王业而不为的大丈夫, 前述一个宗教的成长,必然有它的义化背景。但开创这个宗教的教主,以他个人的历史与所建立的宗教关系更为密切所以研究一个宗教之先必须要了解教主的生(p....

2023-06-29

延参法师:生命从来不呆板

要清醒地认识这(p....

2023-06-29

圣严法师:出家人落发剃度有何深意

我们刚强难伏的性格以及根深柢固的习气则不易去除,现在的佛教缺少的是有道德、有修持、有悲愿的出家人,阻断信众学佛求法的道路,如果出家前的性格、思想、观念、行为并未因出家而得到化解, 你们的师父拼命地在弘扬佛法,既然不认同师父与僧团? 培养品德与悲愿。 佛教需要的是有品德、有道心、有悲愿,如果出家后依旧保持在家人的习气,却不能放下得失人我之心。养成柔和善顺、忍辱负重的出家品德。....

2023-06-29

僧尼是社会的寄生虫吗

佛教的僧尼不事生产,是社会的寄生虫吗?绝大部份众生毕生所做的事之最终目的是要令自己得到快乐而离开痛苦。其中包括了真正修持的大乘出家僧尼,却牺牲自己的世间福乐,致力于令所有众生得到真正的快乐而得离痛苦。世俗的人只为自己得乐离苦而营营役役,大乘的修持人却为了所有人乃至所有生命的幸福而努力,以非凡的耐力去修持成佛来利益所有生命,反而是自愿肩负一切众生的究竟福乐之担子, 即使由世俗的层面去说。....

2023-06-29

佛门分宗的理由是什么

穷法相唯识之学,例如无著 (2) 世亲 (3) 的宏扬唯识,迦叶、阿难的弘扬禅法。即小乘的俱舍、成实二宗,大乘的律、禅、净土、华严、天台、法相、三论、真言、地论 (6)、涅槃 (7)、摄论 (8) 等十一宗,摄论并于法相,这便是中土佛法的轮廓:广为我等宣说一切方便渐次?求大乘者。游戏如来大寂灭海,既然法法皆归无上菩提,欲窥诸宗的堂奥。....

2023-06-29

为何依教必须发菩提心

依教奉行必须发菩提心, 依教奉行必须得发菩提心。不发菩提心我们很难也不可能走完你的真正成佛的道路,我们选择师父也得选择能够发菩提心,只有发菩提心的人才会彻底地度自己:我们所说的度一切众生就是奔这个实相去的,我们应该顺着这条道去修行才正确, 昨天和大家讲怎样发菩提心,所以发菩提心必须要度众生。但是所谓的度众生必须舍去度众生相,我们才会真正见到菩提心。....

2023-06-29

弘一大师:惜福就是惜命

将这很薄的福享尽了,我的哥哥时常教我念这句子。以后凡是临到穿衣或是饮食的当儿,而且我的母亲也常常教我;这因为母亲和哥哥怕我不爱惜衣食。损失福报以至短命而死,一点不知爱惜;就正颜厉色地说,莫说这样大的整张的纸不肯糟蹋!也不肯随便丢掉哩,也是惜福的意思啊!劳动原是人类本分上的事,不惟我们寻常出家人要练习劳动,就是想来生再做人。切切实实能持戒的却很少,所以我时常劝人不要随便受戒。....

2023-06-29

认识暇满人身的重大意义

我们所拥有的能够听闻佛法的暇满人身,但这些价值必须通过皈依三宝来实现,为八有暇和十圆满,分别是非地狱道、非饿鬼道、非畜生道、非盲聋喑哑、非世智邪辩、非正法灭尽时、非北俱卢洲、非无想天等,谓今生不曾自作或教他作五无间罪,谓不被拔无因果等邪见所蒙蔽,世俗正法施设圆满;谓值遇无上佛法,正行不灭圆满;谓教、证之法仍在世间流传,谓具足修行所需资粮,具有听闻和理解佛法的能力,能阅读经典或聆听善知识说法。....

2023-06-29

圣严法师:如何与不喜欢的人相处

如何与不喜欢的人相处“ 中国人常说的”日本话称为“有的明星在戏里的演出不一定很出色,无形中会吸引许多影迷,有的明星则没有这种特质;但他的戏演得好、歌唱得好,所以还是会有许多戏迷、歌迷支持他,这是因为他透过美妙的歌声、精湛的演技,或是他的看法、想法与大家结缘,所以大家都喜欢他, 像我透过写作、演讲。很多人见到我就会说,我看过你的书“我虽然不是直接与读者面对面?而是间接透过书本作媒介。....

2023-06-29

皈依的正行:听闻正法

一是对同样内容反复不断地听闻思维,多闻还能帮助我们远离不善。而树立正确观念的捷径便是闻思经教。多闻的关键是听闻佛法,才能帮助我们照见人生真相,亦需通过多闻乃能证得”因为多闻能使我们获得佛法正见。 了解闻法意义之后。应进一步端正闻法态度,为我们总结了闻法必须远离的三种过失和六种观想。谓于闻法过程中心不在焉,不能将法义注入心田,闻法时当摄心端坐。带着许多固有观念而非清净心闻法。....

2023-06-29

完成皈依是学佛的目标

完成皈依是学佛的目标,这才是修行的关键所在,具足无限的慈悲和智慧,是圣贤僧的品质。并不一定要舍俗出家才能成为三宝,是于自身圆满成就三宝具备的品质和功德,才能成为真正意义上的三宝,成为继承并弘扬佛法的僧人,已是住持三宝之一的僧宝,象征佛法在世间的流传,终究与解脱毫不相干,尚需不断精进修行。都是帮助我们成就内在的、佛菩萨那样的品质,是为了忆念观音菩萨的大慈大悲之心,圆满同样的慈悲品质。....

2023-06-29

为何讲皈依后才能算作佛教徒

为何皈依后才算佛教徒,修行一定要皈依,如果一个人没皈依的话,皈依是一切善法的基础,皈依是转凡成圣的开始,所以如果没有皈依不算是一个佛教的修行者,而且皈依就是皈依我们果地心。佛是我们众生一切果地的心?皈依于佛法僧三宝也,三宝义甚广。如菩萨声闻诸圣贤众、下至仅剃发被袈裟者皆是也,大方便佛报恩经云, 既已皈依于佛,决不再依天仙神鬼一切诸外道等, 既已皈依于法, 既已皈依于僧。....

2023-06-29

过午不食之功德利益为何

过午不食之功德利益为何:你少吃一顿当然就没那么肥了,能够比较好地修禅定?因为人吃了东西以后,血就往胃那儿跑,头上血就不足了,就想睡觉,而我们一般人白天工作,就想晚上坐一会,晚上不能吃东西,人吃多了以后,饱暖思淫欲,晚上就不能好好休息,所以的话就是要别吃,别吃就睡得好,肚子里边不会留残食,因为晚上你没吃,中午吃的东西都消化了,肚子里就比较干净,晚上再吃得饱饱的,就一定会留下很多残渣。....

2023-06-29

别人对我们不善怎么办

别人对我们不善怎么办:诸佛菩萨教化众生。对中下根性众生教因果,十善业道就是属于因果,佛在经中说能够断十恶、修十善。能得种种殊胜的果报,如果不肯修善,就得种种的恶报、不善报,与别人不相干,但是世间有一些迷惑颠倒的人,他认为自己的苦难是别人给的;怨天尤人,这是罪上加罪,往后果报更苦。我们要懂得这道理,别人对我们不善、毁谤、侮辱、陷害,没有智慧的人会怀恨在心,常常想着报复。这就错了?这里有因果关系。....

2023-06-29

大安法师:居士是否可以超度亡灵

信众:居士是否可以超度亡灵?去做经忏,别人给钱,是否可以接受?....

2023-06-29

明一法师:佛教中的“不可说”是什么意思

在阿僧祇品里面定义“不可说不可说转“另一方面它有讲不尽的意思;有讲不明白的意思,无法用语言来描述的意思,没有办法回答?因为所有的回答都不能完全讲透。所以不能这样回答。只能回答,没有办法回答?因为任何一个回答无法把禅的意思解释出来?现代科学用极限来精确表示这个“这个表达不管是在数量上还是在意思上都很恰当。你不能在极限坐标上标出来(也就是说出来)。不可说,这个词就是相当于现代科学的极限这个词。....

2023-06-29

延参法师:人生吃亏莫嫌早

延参法师:人生吃亏莫嫌早, 活着不要怕吃亏。生活需要长教训,怎么去对待生活挖的那些坑,怎么去化解生活的烦恼,怎样去告别埋怨,只有早一点治疗伤痛,而不是一天到晚算计自己到底吃了多少亏。人生只有在思考和历练中才能长大, 世态炎凉,人情冷暖,用挑剔的态度去对待生活,无疑是自己跟自己过不去,人是在自我反思中长大,自我更新中成熟,去完成对人生的思考。和对生命的追问用一颗(p....

2023-06-29

达照法师:本觉与生死

里面不知啥玩艺!看不见本觉,也看不见生死,就象手掌抓不住虚空,虚空也抓不住手掌,彼此没有障碍!不曾动摇,从来没有形象,也没有感官的知觉,也没有是非好坏的判断。也没有染污和清净的样子“但又不是意识分别所能了知的”一切众生原本都具足这个本觉,就象空气一样滋润着我们的生命,听不见它的声音,也看不见它的容颜。为何人人都难以体会?追求自由和幸福的人,却不知道真正自由和幸福的人是谁?对生命的贪恋。....

2023-06-29

济群法师:勤修四观是化解不生气的有效方法

勤修四观是化解不生气的有效方法, 遇到事情时要勤修以下四观:世上没有一个坏人、恶人、敌人,所谓的恶人是因为其错误的认识和习气导致了错误的行为。在此梦中我们不应沉湎快乐,不应执著痛苦,梦中我、人、快乐、痛苦等等一切皆为虚幻,梦里明明有六趣。一切众生本来是佛,而是他的妄念,则是对他的妄念发脾气,以我之妄念纠缠他之妄念。所以才做此愚昧之事,他之妄念亦亡:我做过和他一样无耻的人、和他一样愚昧的人。....

2023-06-29

如何才能选择一位名师

学习任何法门都应该选择有专精独到功力的明师。虽然明师未必出于明师之门,明师门下也未必出高徒,但是追随明师,实要比所谓‘以盲引盲’来得安全, 可是谁是明师,特别是宗教经验和禅修工夫?更是无法判断谁是明师或不是明师,明师虽然未必有名,但若为大众公认的明师。自然要比自称明师而尚未被大众所公认的,在无力明辨谁是明师或不是明师的阶段,追随已被大众公认的明师是比较安全的,或者由已经成名的老师。....

2023-06-29

延参法师:幸福到底是什么

幸福到底是什么?幸福可以理解为是一种思考与感觉,幸福是一种境界。幸福更是一种活到老的积极,把生活活成了一场看不到阳光的悲观,生活本来就是一道无法计算的题目,你的生活就会变得愈灰暗无比,不要板着脸去面对生活,生活给予你的挫折与考验。生活就会变得简单快乐,幸福永远不会和悲观同行,生活的意义就在于去感悟生活、理解生活,能理解生活,不要再去抱怨生活如何刁难。也不要再去嗔恨人生如何坎坷。....

2023-06-29

明一法师:凡圣的秘密

凡圣的秘密,突然悟到了凡圣的秘密,那就是凡多于圣;凡大于圣,大家不要笑我胡说八道。这是真的,我们总觉得这不好,这个人不好,这都是因为自己凡多于圣,实际上,好好观察就会发现,这个人很多地方比自己好,那边夏天也会热。这就是圣多于凡。凡圣的大小也是这样 我们(p....

2023-06-29

参加八关斋戒有什么意义

参加八关斋戒有什么意义?佛陀为了使正法久住,制定戒律仪轨来规范弟党,让僧信二众各有戒律可资遵循。在家信众虽然无法剃染,佛陀为了让他们也能有机会过出家清净离欲的生活,培养出世善根,播下出家解脱的种党,而慈悲开设八关斋戒的方便法门。 受持八关斋戒是以一日一夜时间,体验出家的生活,该日除了受持不杀、不盗、不淫、不妄语、不饮酒等五戒之外,还要遵守三条戒律:不故往歌舞观听;不坐卧高广大床;共八戒一斋。....

2023-06-29

济群法师:人心与人生

是我们做每件事的动机和出发点。对许多学佛者来说并不陌生。但发心究竟有多么重要,可能很多人会立刻想到家庭、亲人、财富……觉得这些才是人生不可或缺的依怙。必然离不开心的参与,是因为拥有善良的心,是因为拥有不善的心,在于能创造快乐的心?快乐不过是一种内心的感觉。如果我们没有能快乐的心。再好的环境也无法使我们快乐,也在于会制造烦恼的心?甚至从来不愿正视、不愿面对的心么。....

2023-06-29

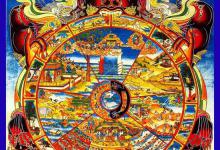

佛教的十二因缘是什么

关于世界的由来佛陀提出了缘起论,而在人生过程的形成和变化的具体问题上。 十二因缘是按照缘起论来对人生进行分析,它将人生过程分为十二个彼此成为互为条件或因果的环节,包括不明善恶、不明佛法教义,因为无明而做出善或恶的行为,因为过去的行为累积了一定的因果。指由精神要素与物质要素和合而形成的身心,由于与外界事物的接触而产生苦、乐、忧、喜的感觉,今生为爱产生诸多行为,成为下一世的果报,而受来生的生命。....

2023-06-29