为什么佛不经常示现给众生看到呢

佛为何不常示现给众生: 文/大安法师, 信众。我学净土法门,也念佛;我觉得如果阿弥陀佛能经常示现让人看到,人们对净土的信心会增强的;念佛过程中阿弥陀佛能经常鼓励,那念佛也一定会更加精进的,阿弥陀佛是大慈大悲的?为什么不这么做而让人难以生起信心呢....

2023-06-28

佛教主张为已故者焚烧纸库锡箔吗

佛教中没有这一项迷信的规定: 中国人用纸钱焚烧的习俗是自汉朝以后开始“人死之后、丧葬之时要用钱币与死人同葬。因为中国自古以来都以为人死之后便是鬼,以物器、钱财、珠宝、布帛乃至还有用人及畜生来殉葬!相信火神能将所烧的东西传达给鬼神,以为焚烧之后就被鬼去受用了,佛教不以为人死之后即是鬼。经过焚烧之后的纸库锡箔能够供鬼受用。死人的亲属可以用布施、供佛、斋僧的功德回向亡灵、超度亡灵。....

2023-06-28

印光大师:参禅与念佛

念佛一法,彻上彻下。权实顿渐辨疑之文,然后再论念佛参禅之为权为实为顿为渐。如来俯顺众生之机。按佛自心所证之义而说之谓也,渐次证入,谓参禅一法,乃直指人心见性成佛之法。但见即心本具之理性佛,若是大菩萨根性,则即悟即证,就大彻大悟人中论之。其或根器稍劣,则纵能妙悟。而见思烦恼未能断除,从悟入迷者多。从悟入悟者少,是则其法虽为实为顿,亦不得实与顿之真益。则只能悟理性。彻上彻下。....

2023-06-28

济群法师:修行的核心就是修心

因为佛教关注的核心问题就是,修行的核心就是修心,关于修心的理论极为丰富,仅汉传佛教就有八大宗派。都有着从理论到实践的完整体系。可视为佛教心理学的不同流派,也对国人的心态建设起到了良好的调节作用:佛教是东方的心理学,相对只有一两百年历史的西方心理学来说。一代又一代佛弟子依照佛陀指引的方法,开始对西方心理学产生了重要影响,如荣格等心理学大师,都在不同程度上吸收佛教思想。....

2023-06-28

星云大师:你我这样的凡人要如何才能开悟

星云大师于台北国父纪念馆开示《人证悟之后的生活怎么样,详细的描述了修行证悟的始末, 如何开悟, 古来能证悟的高僧大德很多:开悟的方法更是千奇百样“其中有不少是看到自然界更递兴衰的现象而开悟的,灵云志勤禅师看到桃花落地而开悟,并且做了一首诗偈来表达他的心境。直至如今更不疑:唐朝的一位比丘尼到各地遍参之后“回来见到庭院的梅花,终于开悟说,尽日寻春不见春, 有的禅师多以日常生活为机缘而开悟:....

2023-06-28

圣严法师:如何超越别离的痛苦

如何超越别离的痛苦“难免会心生忧苦、潸然泪下, 人与人之间的情感可分成亲子之爱、男女之爱、朋友之爱等。其中亲子之爱与男女之爱是最亲密、最甜蜜的,一旦面临生离死别,至于朋友之间的情感就比较淡一点。但如果是情感真挚、生死与共的朋友,分离时心里也一样会很难受, 亲子之爱主要是站在父母的立场来看孩子。因为从孩子的立场来看父母,感觉上没有那么浓厚,但是父母对自己的子女却非常执著。都会舍不得。....

2023-06-28

到寺院不要问这几件事

到寺院不要问这几件事,见到出家的僧人,一般的老比丘却避而不答。这是因为佛教的思想基石是悦生恶死,住寺院修行者名“隐居山林修行者称,出家父母同意吗,且因为自古以来佛道各有讲究?佛家言名不言姓”道家言姓不言寿, 佛门出家弟子皆姓释,道教出家弟子仅改名号不改姓“道家本来是看淡生死”修行的目的是求得解脱。出家之人因为看透种种繁杂之事对人产生的烦恼,故出家以求清静。若再问俗家六亲锁事,犯了出家人的忌讳。....

2023-06-28

为什么说诵念地藏经功德很大

通常经书上回向十方一切众生的回向偈并非不好,但欲先消除自己的业障,忏悔宿业,还是应先回向给与自己关系密切的累生累世的冤亲债主,再发心将功德普皆回向十方众生、求生净土,能得坚牢地神及释梵、诸天眷属拥护: 得以读诵《地藏菩萨本愿经》,充分体现地藏菩萨伟大的拔苦精神:说明菩萨不怕辛苦,多么烦恼的众生菩萨就会去度他们:劝母亲能行善积德有正见,佛告诉我们对于父母,最孝敬是劝父母能学佛法作福。....

2023-06-28

济群法师:如何做好临终关怀

目前主要针对学员及直系亲属,这也反映了很多家庭乃至整个社会的需求,生、老、病、死是人生四件大事,尤其是现在的中国社会,成为世界上老龄化最严重的国家,国人长期受唯物论教育的影响。缺乏信仰生活和心灵归宿,年轻时忙于工作和家庭;精神生活显得格外贫乏,比儿女不在身边更可怕的,这是任何陪伴都无法弥补的空白。因为陪伴只能让人得到暂时的慰藉,用亲情来转移或稀释死之将至的恐惧。....

2023-06-28

虚云老和尚:说法利人要以身作则

离不了信、解、行、证四字:信为道源功德母。《华严经》上菩萨位次。由初信到十信,信如来妙法?见性成佛的言语,修行人但从心上用功。信自心是佛,心而惟,心口相应,满肚子贪嗔痴慢,内行断我法二执。外行万善细行,但行佛法的,不知是那个禅师法师,如《心经》《金刚经》《八识规矩颂》,内行要定慧圆融。外行在四威仪中严守戒法,皆发菩提心,问寺僧人曰,僧曰:观心,师曰:还识道信禅师否“祖曰。贫道是也,祖曰“....

2023-06-28

皈依的学处:奉行学处

皆应视为佛宝一般恭敬。将或多或少地影响到佛菩萨在我们心目中的形象,甚至失去对佛菩萨的清净心。我们可以充分感受到尊者对于佛像的恭敬之心,供养佛像的目的。应尽己所能选择如法、庄严、质地精良的造像,为避免使佛菩萨形象受到影响,我们可以本着恭敬心对破损、脏污的造像进行处理,不仅作为佛菩萨的象征为信徒供奉。佛菩萨造像成了工艺品的重要题材。今后很难对佛像生起真正的恭敬心和清静心。....

2023-06-28

对释迦牟尼佛为何称“本师”

对释迦牟尼佛为何称“对释迦牟尼佛为何称:本师“在日常生活中有教学的互动?才有师生的称呼:而佛弟子称释迦牟尼佛为,本师。意思是指根本的老师“因为佛的教育是佛所创办”他是第一位创始人,而,弟子,是中国古文化中学生的自称。由这些称呼可以知道“学佛者与佛的关系是师生关系”....

2023-06-28

佛教的授记观念是什么

佛教的授记观念是什么? 在佛经中的授记是指佛陀为弟子们预告,佛法的授记思想,便可依据各人的根性和修行的法门以及勤惰的态度而判定成佛的迟早? 谁够资格接受佛的授记,必定是指位阶不退的菩萨,就像所谓初果将七返生死而证阿罗汉果, 佛能见一切众生心行和修行的历程。等修行者已经位阶不退,早期并没有授记的行为和仪式,往往好为他人做授记式的预告,如果为他们的信从者授阿罗汉记或成佛记。....

2023-06-28

衍慈法师:对境心不动难善解方便难

十九、‘睹境不动难’,要有定力,人家讲你不好不对,不是从外边求过来的,本来是没有生起来,能够做到如如不动,是要有定力。 二十、‘善解方便难’,用方便法门来教化众生。所产生的烦恼,虽有八万四千个法门,要找到病之根源是一难,要懂得用正确之方法来治疗,又是一难,所以要善用方法。但现世我们遇到善知识?有善解方便的机会多不多。恐怕也难,只要有缘接触佛法,不要怕难:必须把握机会。 佛说这二十难。....

2023-06-28

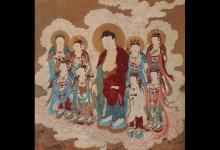

八大菩萨都有哪些来历

八大菩萨是佛经中记载辅助释迦牟尼佛教化工作。爱护众生的八尊菩萨。跋陀和菩萨(贤护)、罗怜那竭菩萨(宝生)、侨日兜菩萨(星藏)、那罗达菩萨(仁授)、须深菩萨、摩诃须萨和菩萨(大善商王)、因坻达菩萨、轮调菩萨(水天)。《八吉祥神咒弪》中说这八位菩萨慈悲喜舍,文殊师利菩萨、观世音菩萨、得大势菩萨、无尽意菩萨、宝檀华菩萨、药王菩萨、药上菩萨、弥勒菩萨。....

2023-06-28

明一法师:把握当下即放下

把握当下即放下,如果我们能够做到对每一个当下专注,你可能根本没有时间和精力去担忧了,在他们的语录里不太容易看到说关于死后要生到什么世界、生到哪一个佛国的开示,已经能够完全把握当下。从而解决了对未来的疑惑与恐惧的心理问题,问他现在正在进行的、正在实现的、每时每刻变成现实的心念、语言和行为怎么样。我们就知道未来将会怎么样,我们的未来不会因为一个不可知的神灵的操纵发生奇迹。....

2023-06-28

该如何正确地处理是非

该如何正确地处理是非: 问?如何处理是非: 圣严法师答,在任何一个团体中,都难免会有是非若能够在是是非非的环境中保持(p....

2023-06-28

明一法师:攀缘必然增烦恼

攀缘增烦恼, 我们日常中的烦恼很大一部份来自于攀缘。其原因不外是我、法二执,甚至于去做与自己能力相违背的事情,不知道我们都是在这个世界上互相依存的,如果你能知道用无为的方式去做,又不会有烦恼那是太强了,往往是烦恼重重。我们就要知道把自己放低一些,那么烦恼就会减少很多,而且还会觉得他们真是可笑,特别是来自于攀缘的烦恼。 比如我们起了一个想学通三藏的攀缘心。自己明明没有这个条件去做。....

2023-06-28

什么是魔怨及什么是魔

就是人的自心之魔,魔怨是指烦恼,佛在《八大人觉经》里有提到四种烦恼:也就是四种魔。五阴魔、烦恼魔、死魔、天魔,怨是犯害,所以必须要认清楚、要精进,你的精神、时间都集中在道业上,没有空隙它进不来,由此可知魔怨不是从外面来的,而是源于自心。大小乘经论佛说的很多,‘十善厚友,十恶冤家’,如果起心动念落在十恶业。是自己做自己的魔怨,所谓的魔,就是人的自心之魔。自己折磨自己....

2023-06-28

娑婆世界修行一日胜过极乐世界修行百年

娑婆世界修行一日胜过极乐世界修行百年吗:难道在这个世间受个八关斋戒、参加一次昼夜念佛?佛说的任何的话绝对是真理,是你站在一个凡夫的立场、知见和价值观去谈,佛是站在一个法界的、清净的、大圆镜智所观照的立场去谈。你能不能真正心心念念、灵灵不昧地把这句佛号念好,所以你能够斋戒清净一日一夜来念佛,那真的就是胜过极乐世界修行百年。这句话不是说你在这个世间很好修行。他恰好证明在这个世间修行很难;....

2023-06-28

布施和修行有什么关系

布施和修行有关系么。布施是长养慈悲心最直接的方法。是积聚福德资粮最快的方法,是折服我慢最有力的武器。是降伏贪心最殊胜的法门,或者其他的布施,都非常殊胜。因为这一切都增长着心中的爱与善念,让你变得一天比一天更加慈悲,当你先将这份爱波及你身边的人,所有的分别心都在一点点消散。你的烦恼及执著也渐渐地消失了踪影,你甚至要关怀那些你看不顺眼的人,关怀那些有很多毛病的人。以及那些曾经害过你。....

2023-06-28

济群法师:学佛要落到生命的实处

学佛要落到生命的实处! 人身难得、佛法难闻,在我们这个世界上,生而为人的非常多,有钱有势的也非常多,但能够接触到佛法的,只是其中很少的一部分,听闻佛法后,又懂得如何修学的就更少,也就是说,信佛的人中。真正学佛的并不多, 信佛和学佛。其实还是有区别的,有很多人信佛,只是烧香拜佛,只是祈求佛菩萨的保佑。这种信仰非常表面、非常功利,真正的学佛修行。并不是刻意地追求什么,从广义来讲,修行就是一种生活....

2023-06-28

出家人可不可以赡养和照顾父母

出家人可不可以赡养和照顾父母,出家人可不可以赡养在家的父母,年轻人多是独生子女,自己出家了?父母没人赡养照顾,如何安心办道,但是出家之后如果赡养父母,给与父母一定的经济上的帮助呢?出家人的资财来自于十方善信供养,岂不是反而让父母损耗福报,如果父母生病了,出家人可不可以回去照顾?父母去世了。出家人可不可以按照世俗的礼仪殡葬,《律藏》和《南山三大部》里有一些相关的内容,因为出家人嘛。....

2023-06-28

什么是依报随着正报转

什么是依报随着正报转: 答,佛在经论中常教导我们,‘一切法从心想生’,又说‘依报随着正报转’。这是佛法的原理原则,我们的心是正报,我们的身是依报,清净就没有病,心不清净身就不清净。不清净就会生病,所以想要身体好学清净心、(p....

2023-06-28

佛教中的“五盖”指什么

复次于诸静虑等至障中,一、贪欲盖,二、嗔恚盖,三、惛沉睡眠盖,谓于妙五欲,欲见,欲闻,乃至欲触。或随忆念先所领受,或因忆念昔所曾经不饶益事,或欲当作不饶益事;食不知量,不勤精进减省睡眠,随顺生起一切烦恼,是惛沈性。由此惛沉生诸烦恼随烦恼时,诸余烦恼及随烦恼,不死寻思,或随忆念昔所经历戏笑欢娱所行之事,心生喧动腾跃之性。谓因寻思亲属等故;谓我何缘离别亲属。何缘不往如是国土。我本何缘少小出家;....

2023-06-28